卒論を学術誌に通すための実践10ステップ——初稿から掲載までの道筋

「卒論を“読み切り”で終わらせず、学術誌に載せたい」そう考えたことはありませんか?

最初の1本は難しく見えますが、手順を押さえれば現実的な目標になります。

一つ目のポイントは、データの取捨選択です。卒論では複数のデータを集めがちですが、何が最重要かを見極め、使わないものを明確に外します。

二つ目は、研究目的の即答力です。「10~15秒・1~2行」で言い切れるまで目的を言語化します。目的が曖昧だと、必要な結果も定まりません。

三つ目は、結果と結論の絞り込みです。論点は1つ(多くても2つ)に限定し、「目的→方法→結果→結論」の一本線でつなぎます。例として、学習法AとBの比較なら「どちらが優れていたか/差がなかったか」を簡潔に。

四つ目は、構成の標準化です。抄録→序論→方法→結果→考察→結論→参考文献の順に整えます。抄録はおおむね200~300字の範囲に収め、長い文献レビューは不要です。

五つ目は、文章と図表の圧縮です。章段落を削り、表・図の重複を排除。所要の情報だけを残すことで可読性が上がります。

六つ目は、投稿先の戦略です。最初の1本は大学紀要など難易度が比較的やさしい媒体から始めるのが現実的です。媒体により抄録字数や参考文献の体裁が異なるため、要件に合わせて微修正します。

七つ目は、指導教員の活用(必須ではない)です。指導を得られるなら推敲の質が上がりますが、協力が得られない場合でも自力投稿は可能です。

八つ目は、投稿と結果対応です。不採択なら別誌へ迅速に切り替えます。

九つ目は、査読コメントへの応答です。多くの場合1~3名の査読者が改善点を示します。修正と回答書で論点ごとに対応し、採否の確度を上げます。

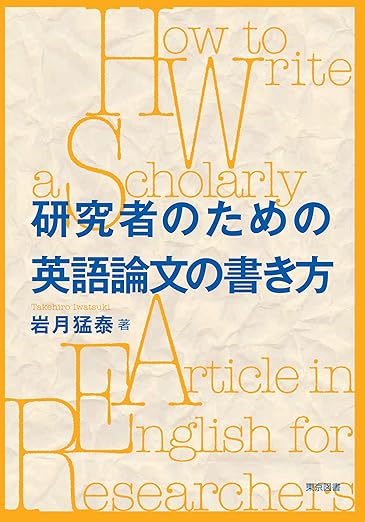

十個目のポイントは、可能な限り英語化です。少なくとも抄録を英語にすることで可読域が広がります。英語論文は将来の研究者・大学教員としての実績にも直結します。

実例として、学部卒論の1本が大学院進学の強力なアピールになったケースがあります。継続的な投稿により論文数が35本へ到達し、博士課程進学時には約2,500万円の経済的負担を回避できたという具体的な効果も示されています。重要なのは、最初の1本を現実的な手順で通すことです。 「分析→目的→絞り込み→構成→圧縮→投稿先→支援→投稿→査読対応→英語化」という道筋を、そのままチェックリストとして運用してみてください。

必要なのは才能よりも設計図です。要点を絞り、標準構成に載せ、査読対応を淡々と積み重ねれば、卒論は学術誌で「通る形」に変わります。

さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!

【留学攻略ガイド】

もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。

👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]

【関連動画紹介】

20代で後悔しないための3つの基礎——英語・学業とスポーツ・校外学び