大学院はどう選ぶ?後悔しないための5つの基準

卒論・修論・博論の違い、はっきり説明できますか?

大学院進学を考えるとき、何から比べれば良いのか迷いませんか。学ぶ内容も費用も、そして指導教員との相性も将来を左右します。判断の軸を具体的に整理します。

一つ目のポイントは何を学びたいかを細分化することです。 同じ分野名でもプログラムの中身は異なります。たとえばスポーツ心理学の中でも、メンタルトレーニング重視の実践寄りプログラムと、研究に特化したプログラムがあります。開講科目や到達目標を資料で比較し、自分の興味をできる限り具体化して照らし合わせることが有効です。

二つ目のポイントは教育を将来どう使うかを先に描くことです。 学位取得は投資であり、卒業後にどんな職務や活動で活かすかを早期に考えるほど、科目選択や研究テーマに無駄が出にくくなります。すべてを入学前に決め切れなくても、想定するキャリア像を仮置きし、必要スキルから逆算してプログラムの適合度を判断します。

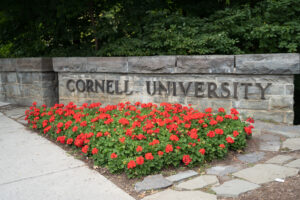

三つ目のポイントは誰と学ぶか=指導教員の選定です。 「学校よりアドバイザーを選べ」という助言の通り、日々の研究指導は指導教員が担います。自身の関心領域における専門性や実績を確認し、共同研究や指導スタイルが自分に合うかを検討します。研究室の主なテーマや使用手法、過去の学生の進路も判断材料になります。

四つ目のポイントはプログラムと教員の反応を確かめることです。 志望先に連絡し、研究関心や質問を簡潔に伝えて返信の有無や姿勢を観察します。温かく具体的に返ってくる先は学修支援が手厚い可能性があります。返信がない場合も珍しくないため、落ち込むのではなく候補の見直し材料と捉え、複数校で比較します。

五つ目のポイントは費用と支援制度を数字で把握することです。 学費だけでなく、教科書代や居住費も含めた年間コストを見積もります。地域によって家賃は大きく変動します。重要なのは、アシスタントシップ等の支援機会を事前に調べることです。 教育・研究アシスタントの採用有無、応募条件、授業料減免や給与の水準を確認し、実質負担額で比較します。

加えて有効なのが在学生に話を聞くことです。 ウェブサイトで在学生情報が公開されている場合は連絡し、研究室の雰囲気や指導の頻度、進捗管理、学位取得までの平均年数など、教員には聞きにくい点を尋ねます。公開情報がない場合は、教員に在学生紹介の可否を丁寧に依頼します。学生目線の一次情報は、研究文化やサポート体制を見極める手がかりになります。

重要なのは、上記の基準を一度に満たそうとせず、優先順位を付けて検討を進めることです。 学ぶ内容と将来像を核に、指導教員の適合、コミュニケーションの感触、費用と支援のバランスを順に確認すれば、選択の軸がぶれにくくなります。

学ぶ内容、活用イメージ、指導教員、反応の確かさ、費用と支援――この5点を数字と一次情報で確認することが要です。優先順位を決め、合致度の高い進学先を選びましょう。

さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!

【留学攻略ガイド】

もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。

👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]

【関連動画紹介】

大学教員の年収はどれくらい?――日米比較・学部差・福利厚生まで要点整理